海水を真水に変える

- OCI事務局

- 4月12日

- 読了時間: 5分

2025年4月4日、財団メンバー2名は、福岡市東区に位置する海水淡水化センター、通称「まみずピア」の見学に行ってきました。

「まみずピア」は、福岡都市圏の水資源確保の一環として 2005 年に稼働を開始し、海水を淡水化して水道水を供給している国内最大の施設で、海の中道に位置し、一方は玄界灘、他方は福岡湾に面しています。

まずは、施設概要から。

• 所在地: 福岡県福岡市東区大字奈多 1302-122

• 敷地面積: 約 46,000 平方メートル

• 最大取水量: 103,000 立方メートル/日

• 最大生産能力: 50,000 立方メートル/日(約 25 万人分の水道水に相当)

この施設ができた背景には、昭和53年に福岡市内で発生した深刻な渇水問題があったそうです。福岡には、ダム建設に適切な場所がなかったこと、また大きな川がないことから海水を真水に変えるという、独自の水資源への取り組みが検討されたわけです。施設稼働から20年、今や地域住民の皆さんにとって欠かせない水源となっています。

世界の課題の一つにもこの水問題があります。水の惑星地球には多くの水が存在しますが、飲用水として利用できるのはわずか0.8%と言われており、「海水が真水になる!」淡水化技術は、これからの未来に大変重要な役割を果たしていくと考えられます。

当日は、海水が真水に変わるまでの工程を丁寧にご案内いただきましたので、その内容についてお伝えします。

◾️取水方法について

最初の工程となるのが取水です。取水施設は海岸線から約640m沖合の水深約12mの玄界灘に設置されています。海底に埋設された有孔管を用いる「浸透取水方式」が採用されており、これにより清浄な海水を安定的に取水しています。

「浸透取水方式」とは、海底に穴を掘り砂やサイズ違いの石の層を構築し、砂層に染み込んできた海水を集める方式で、ろ過機能を持つことから、取水段階で不純物がかなり除去された状態での海水が得られます。この方式を採用している施設は、2025 年 4 月時点で世界でも「まみずピア」だけで、海水は一日に約6mの速さで取水パイプに入るそうです。

👍ここが凄い!

・海域の状況によらず常に清浄な海水が安定的に得られる。 ・構造物が露出しないので、漁業や船の運行の妨げにならず、強い波浪による損傷もない。

・魚卵、稚魚などを吸い込まないので生物環境への影響が少ない。

・付着生物もろ過されるため、管路清掃、薬品添加等が不要。コストの削減に繋がっている。

◾️淡水化プロセスについて 1.前処理

微生物や微細粒子の除去を目的として、UF膜(限外ろ過膜)を使用する工程が稼働当初は組み込まれていました。しかし、取水時点で清浄度の高い海水が得られることがわかり、1年間のUF膜省略試験が行われました。その結果、UF膜を使用してのろ過処理は不要と判断され現在では使用されていません。

👍ここが凄い!

・使う石や砂に至るまで、技術者の細部に渡る真摯な取り組みとその技術が、取水精度の高さを生み出し、UF膜を必要としない結果を出した。(施工時のお話より)

・膜交換費用などのコストが削減された。

2.脱塩処理

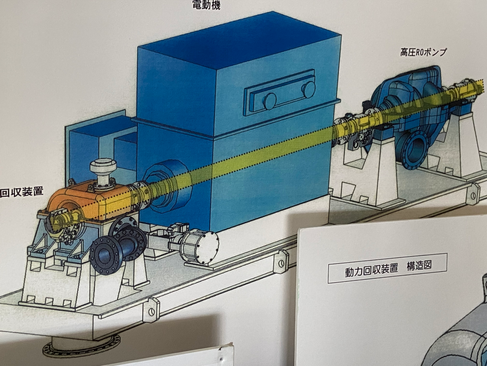

高圧逆浸透膜(RO膜)により海水から淡水を分離する工程です。高圧ROポンプによって海水に高い圧力をかけ、高圧RO膜に送ることで、海水から60%の淡水を回収します。残された40%の濃縮海水は、下水処理場で処理された処理水と混合して博多湾に流されます。

👍ここが凄い!

・通常の下水処理水は博多湾に流されているため、海の塩分濃度が薄まる傾向にあったが、濃縮海水と混合して処理水を流すことによって海水の塩分濃度がうまく調整された。それにより、潮の流れが起き、漁場環境が更に良くなった。

・高圧ROポンプで必要な電気を削減するために、濃縮海水に残った圧力エネルギーを再利用している。

c

3.水質調整

低圧RO膜を通じてさらに水質を向上させ、蒸発残留物200mg/L以下の良質な水を生産しています。ここでできた生産水は、生産水槽に貯められ、導水ポンプで各混合施設に送られます。

👍ここが凄い!

水質の状況、状態によって低圧RO膜の処理量を変えて、常に同じ水質になるよう調整している。

◾️生産水について

見学終盤、生産水と福岡市内の水道水との飲み比べをさせていただきました。生産された水は、味の成分やミネラルが全てなくなってしまうので、生産水が送られた各混合施設では浄水場の水と混ぜあわせた後、味やミネラル分を付加した状態の水を各家庭に届けています。飲んでみるとその差は明らかでした。生活の水、命の水として、それを支えている生産水。中央監視制御室は、1年中昼も夜も休みなく、複数名体制でこの施設の様子を監視し見守っています。海水が真水に変わったその味も、確かな技術の裏付けと関わる皆さん思いの結実と、大変感心して飲ませていただきました。

◾️最後に

「まみずピア」は、福岡都市圏の水資源確保における先進的な取り組みを象徴する施設です。特に、環境への配慮と高効率な淡水化技術の導入は、他地域のモデルケースとしても注目に値すると思いました。 特に「まみずピア」で採用されている取水施設は、建築から今までメンテナンスが一切必要とされていないというのは驚きでした。玄界灘の海の環境と自然の力、綿密な技術がうまくかみ合わされた結果なのだと思いました。

また、2023年10月には、浸透圧の原理を利用した「浸透圧発電所」を同センター内に建設するという計画も発表されました。この計画は、本格的な稼働に向けて、現在、統計データをとりながら様々な試験が行われているそうです。「まみずピア」には、Project Seatopia にもぜひ活かしていきたい技術+αが濃縮されていました。

Comments